変容する南アルプスの一瞬一瞬を捉える(特任教授 楠城一嘉)

静岡県立大学グローバル地域センター特任教授 楠城一嘉

今回のリレーコラムでは、自然災害研究部門(NaDiR)が最近開始した南アルプス研究を紹介します。

(図1)千枚小屋からの富士山(2024年10月11日筆者撮影)

静岡県北部は3000m級の山々が連なる南アルプスに含まれます。今も年間1~4mmの速度で押し上げられている国内最速レベルの隆起域であり、まさに生きている山々といえます。手つかずの自然が残る南アルプスは、夏は登山客でにぎわいます。南アルプスからは素晴らしい景観が広がっており、晴れた日には富士山を眺めることもできます(図1)。豊かな森林、多種多様な動植物が生息する環境は、2014年ユネスコエコパークに登録されました。

ユネスコエコパークとは何でしょう?これは豊かな生態系を有し、地域の自然資源を活用した持続可能な経済活動を進めるモデル地域のことを指します 1)。また「ユネスコ人間と生物圏計画」の一環として実施される「生物圏保存地域」の名称でもあります。(登録地域数は136か国759地域、国内は10地域)世界自然遺産が、顕著な普遍的価値を有する自然を厳格に保護することを主目的とするのに対し、ユネスコエコパークは自然保護と地域の人々の生活(人間の干渉を含む生態系の保全と経済社会活動)とが両立した持続的な発展を目指しています。昨今のSDGsと相通るものがあります。

南アルプスがユネスコエコパークに登録されて以来、南アルプスがもたらしてきた数多くの恩恵が再認識され、持続的発展のための魅力ある取り組みがなされています。NaDiRの尾池和夫客員教授、鴨川仁特任教授、筆者が監修に参加したe-book「南アルプスが輝く未来デザイン」2)にわかりやすくまとめられています。また登録から10周年を迎えた今年度は様々な記念行事も開催されています。

リニア中央新幹線の新しいトンネルが南アルプスの下に掘られた場合、大量の水が流れ出て大井川の水量が減り、その大量の地下水の流出で、静岡県の自然や生活環境が変化してしまう可能性について慎重な議論が続いています。静岡県民が慎重になる理由の一つに、伊豆半島の付け根にある丹那トンネルの工事による大量の地下水の流出により、丹那トンネルの上の山葵田が枯れて、今では牧場になっているという歴史があると考えられます。

NaDiR主催の研究会では、南アルプスでどんな研究ができるか議論を重ねてきました。その結果、南アルプスは変容する大地と考え、変容するからこそ一瞬一瞬を捉えよう、またそのデータを南アルプスの持続的な発展に資する基礎データにしようとなりました。トンネル工事さえも一つの変容と考えて研究するというものです。変容する南アルプスを議題とした同研究会3)は注目を集め、2024年11月28日付の静岡新聞4)で取り上げられました。

具体的には以下の地震、地滑り、湧水(環境水)の観測研究を進めています。

南アルプスがユネスコエコパークに登録されて以来、南アルプスがもたらしてきた数多くの恩恵が再認識され、持続的発展のための魅力ある取り組みがなされています。NaDiRの尾池和夫客員教授、鴨川仁特任教授、筆者が監修に参加したe-book「南アルプスが輝く未来デザイン」2)にわかりやすくまとめられています。また登録から10周年を迎えた今年度は様々な記念行事も開催されています。

リニア中央新幹線の新しいトンネルが南アルプスの下に掘られた場合、大量の水が流れ出て大井川の水量が減り、その大量の地下水の流出で、静岡県の自然や生活環境が変化してしまう可能性について慎重な議論が続いています。静岡県民が慎重になる理由の一つに、伊豆半島の付け根にある丹那トンネルの工事による大量の地下水の流出により、丹那トンネルの上の山葵田が枯れて、今では牧場になっているという歴史があると考えられます。

NaDiR主催の研究会では、南アルプスでどんな研究ができるか議論を重ねてきました。その結果、南アルプスは変容する大地と考え、変容するからこそ一瞬一瞬を捉えよう、またそのデータを南アルプスの持続的な発展に資する基礎データにしようとなりました。トンネル工事さえも一つの変容と考えて研究するというものです。変容する南アルプスを議題とした同研究会3)は注目を集め、2024年11月28日付の静岡新聞4)で取り上げられました。

具体的には以下の地震、地滑り、湧水(環境水)の観測研究を進めています。

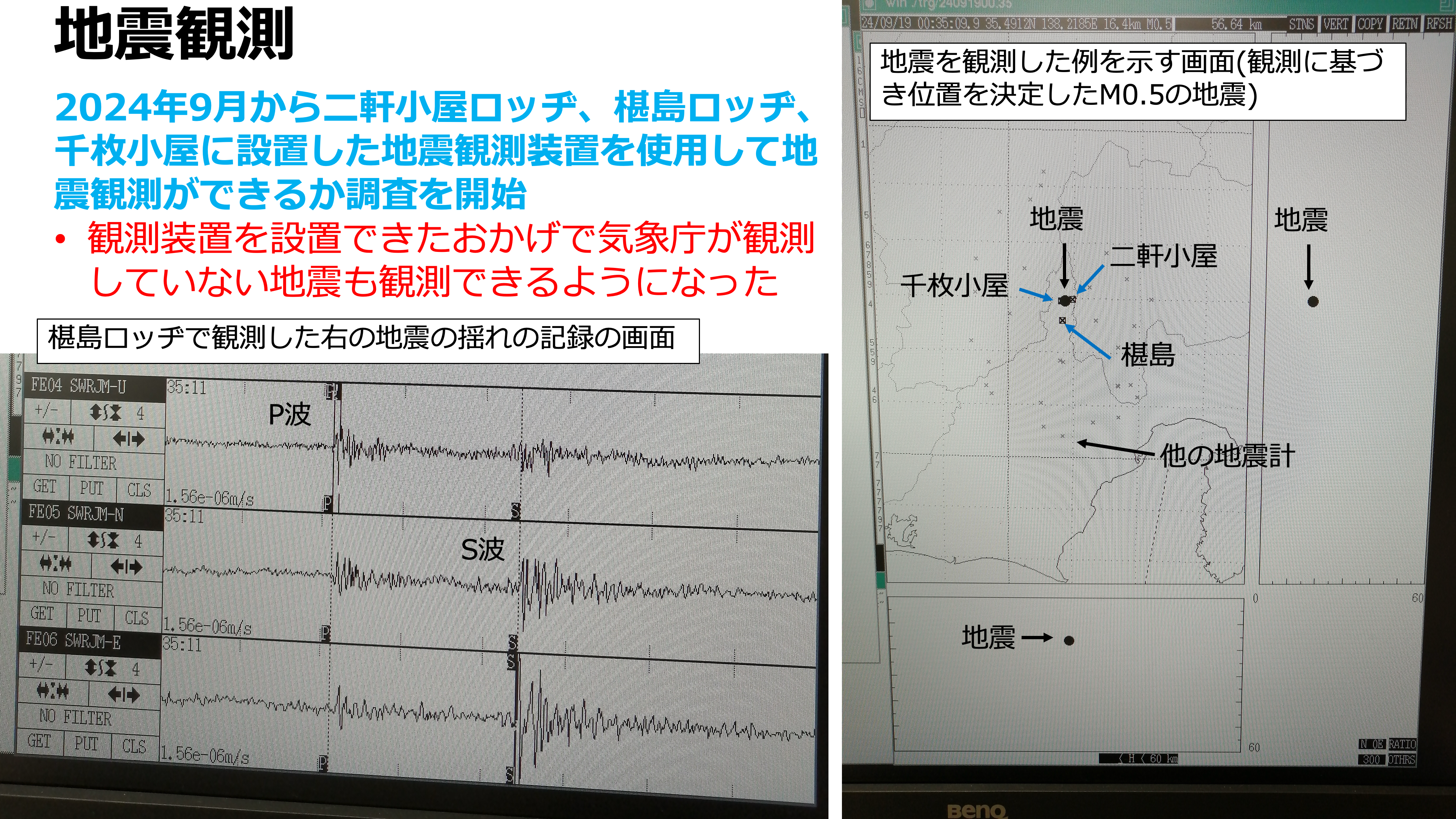

(図2)地震観測により地震を検知した例

●最速隆起速度の大地にかかる力は大きく日頃から地震が起きています。トンネルが掘られた場合、力のバランスが乱れ、地震の起き方が変わる可能性があるので、工事前から地震観測を開始しておく必要があります。二軒小屋ロッヂ、椹島ロッヂ、千枚小屋に地震観測装置を設置し地震観測できるか調査しています(図2)。

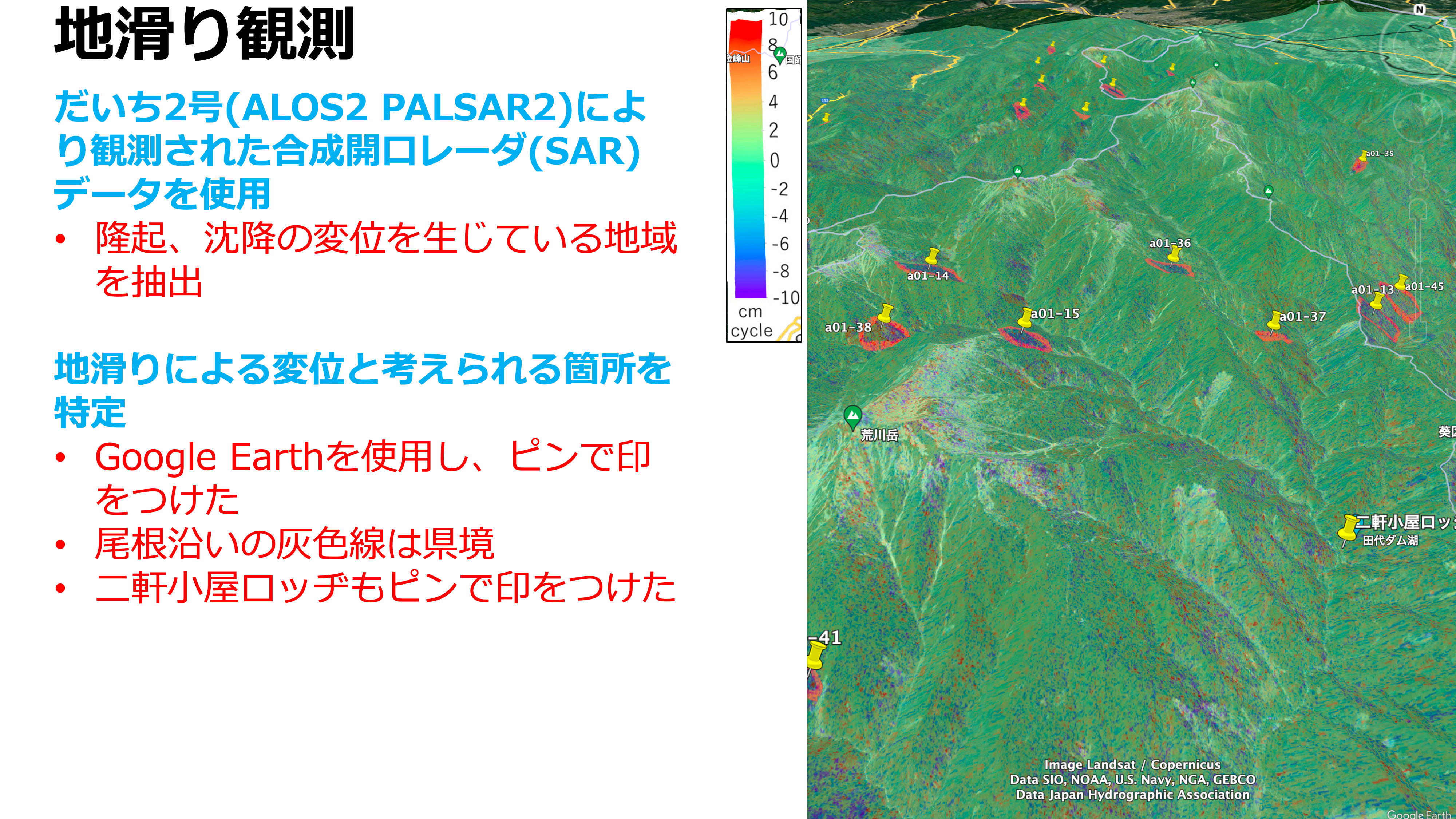

(図3)地滑りによる変位と考えられる箇所を特定した例

●地滑り地形の多い地域ですが、現在どこで地滑りが起きているのか自明ではなく、またトンネル工事により地滑りの様相が変わる可能性もあります。人工衛星(だいち2号)により観測された合成開口レーダ(SAR)データを用い、地滑りの箇所を特定できるか研究を進めています(図3)。

●南アルプスの湧水は新しい研究対象で、その成分、起源、流路など未知と言えます。トンネル工事により地下水が流出し、また大地の力のバランスも乱れて亀裂ができたり閉じたりする結果、地下水の流路が変わり湧水の成分が変化する可能性があります。複数地点で湧水(環境水)を採取し成分分析を実施できる体制作りを目指しています。

NaDiRは今回紹介した研究を継続し、南アルプスの現状をわかりやすく県民へ情報発信していきます。本研究の速報を2025年3月8日(土)・9日(日)に静岡市内のグランシップで開催する『南アルプスユネスコエコパーク登録 10周年記念シンポジウム「南アルプスの人々の暮らしと自然を次の世代に」』5)で発表しますので、ご興味あればぜひご参加ください。

- 文部科学省生物圏保存地域(ユネスコエコパーク)

https://www.mext.go.jp/unesco/005/1341691.htm - 南アルプスが輝く未来デザイン

https://static.shizuoka-ebooks.jp/actibook_data/se2403063/HTML5/pc.html#/page/1

- 第3回NaDiR研究会「南アルプスに関する研究会」(2024年11月25日(月))

https://www.global-center.jp/holding_guidance/20241125/

- 2024年11月28日 静岡新聞「南アルプスの自然の変容 情報共有 静岡県立大が研究会」

https://news.at-s.com/article/1604968

- 2025年3月8日(土)・9日(日)

『南アルプスユネスコエコパーク登録 10周年記念シンポジウム「南アルプスの人々の暮らしと自然 を次の世代に」』

https:// https://www.fujimu100.jp/event/12246/